重磅观察丨从“试验田”迈向“增长极”新疆农业科技园区成现代农业“样板间”

天山网-新疆日报记者 谢慧变

金秋时节,昌吉国家农业高新技术产业示范区(以下简称“昌吉国家农高区”)的广袤棉田里,一个个重约2.3吨的巨型棉包整齐列队,静述丰收。空中俯瞰,自走式打包采棉机犹如一支钢铁舰队,在无垠的“白色海洋”中稳健前行,约15分钟即可完成一个棉包的采摘、压缩、打包全流程。

这高效而震撼的作业场景,正是新疆农业科技园区作为现代农业“样板间”硬核实力的真实写照。农机手刘虎的感受尤为真切:“效率比人工高出上百倍,采净率达到95%以上。”

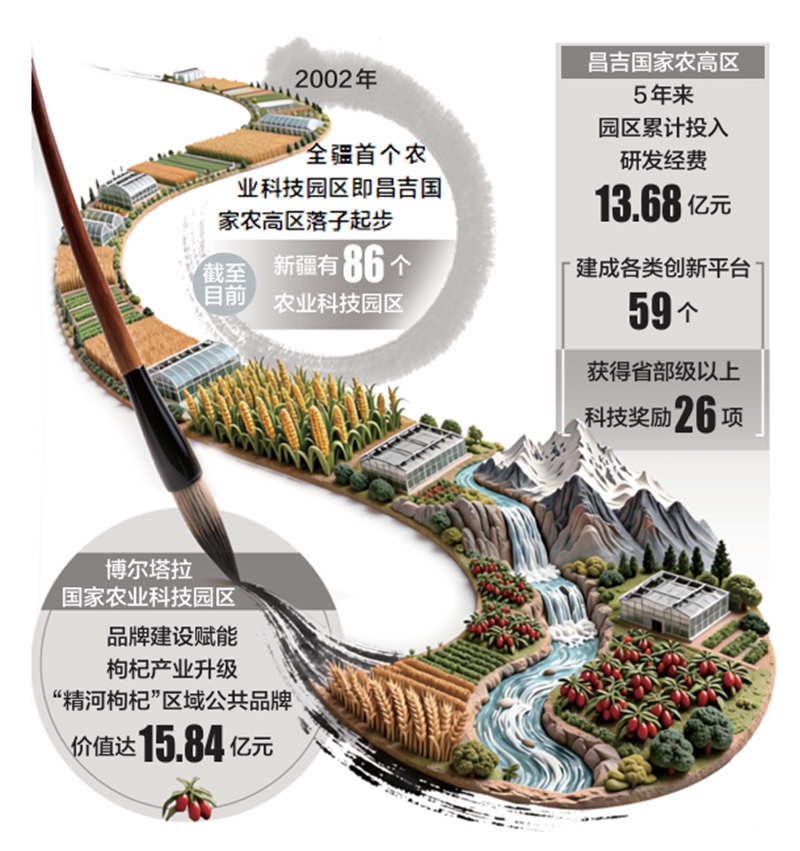

数据的背后,是跨越20余年的发展历程。从2002年全疆首个农业科技园区即昌吉国家农高区落子起步,到如今86个园区梯次布局、覆盖全疆14个地(州、市),新疆农业科技园区逐步完成了从技术试验田到经济增长极的价值跃升,成为引领新疆农业现代化的强劲引擎。

下好科技“先手棋”

农业现代化,关键在科技。作为核心载体,新疆农业科技园区已将创新塑造为发展的最亮底色。

10月22日,博尔塔拉国家农业科技园区内,新疆杞明星枸杞产业发展有限公司的锁鲜车间里,一粒粒枸杞鲜果在生产线上焕发新生。企业自主研发的鲜果锁鲜、智能化烘干等技术,让枸杞加工迈入标准化、精细化时代。

“过去农户靠天晾晒,枸杞干果黑黢黢、卖不上价。如今通过统一种植、标准化加工,品质大幅提升,市场认可度也越来越高。”精河县枸杞产业发展中心主任赵玉玲说。

科技赋能不仅体现在加工环节,园区集成推广的整形修剪、水肥一体化、病虫害绿色防控等8项新技术已覆盖近万亩枸杞种植基地,推动枸杞亩产提高200公斤至300公斤。从引进示范推广防风打药机到株间除草机,从智能化烘干中心到锁鲜车间,科技创新正全方位提升枸杞产业竞争力。

在温宿国家农业科技园区,科技创新同样引领着棉花产业变革。新疆金丰源种业有限公司实验室内,科研人员正在进行棉花生物育种试验。借助基因编辑等前沿技术,该企业成功培育出耐高温、耐干旱、抗盐碱新品种“金棉2号”,填补了棉花耐高温研究的多项空白。近3年来,耐逆品种推广面积200万亩以上,带动合作农户平均增收15%以上。

“通过深度产学研合作,我们已拥有40余项商标专利,审定各类农作物品种90多个,先后获得自治区专利奖一等奖、自治区技术发明奖一等奖等。”新疆金丰源种业有限公司总经理张银宝说,企业联合20余家科研院所构建起完整的生物育种研发体系,推动棉花产业实现从“量”到“质”的飞跃。

作为新疆唯一的国家级农高区,昌吉国家农高区坚持以科技创新为核心驱动力,突出企业在创新中的主体地位,持续推进农业全产业链升级与现代化转型。5年来,园区累计投入研发经费13.68亿元。

昌吉国家农高区党工委副书记、管委会主任张铭介绍,园区通过与中国农业科学院西部农业研究中心一体化运行,联合中国农科院、中国农业大学、新疆大学等20余家高校院所及多家骨干企业开展协同攻关,已建成各类创新平台59个,获得省部级以上科技奖励26项,累计培育高新技术企业45家、专精特新企业15家,企业创新能力和产业集聚水平显著增强。

自治区科技厅农村科技处副处长陈彦说,农业科技园区已成为推动新疆农业科技创新的“主引擎”。下一步,将进一步完善园区创新体系,强化科技投入与政策保障,加大对农业科技企业培育力度,让科技创新这个“关键变量”持续释放推动高质量发展的“最大能量”,为农业现代化注入科创动能。

贯通产业全链条

时值深秋,沙雅县棉花进入采收旺季。棉田里采棉机轰鸣不绝,而在沙雅县山水环保科技有限公司的新厂房内,同样是一片忙碌景象。董事长于长青在调试中的设备间驻足查看,眼中满是期待。

“项目投产后,每年将消化50万吨棉秸秆,生产纺织复合材料、新型建材等高附加值产品,预计年产值突破8亿元,同时还将带动地方超过300人就业。”于长青说。

这个总投资2.5亿元的棉秸秆提取植物纤维项目,不仅是企业发展的新起点,更是沙雅自治区农业科技园区延链补链的生动缩影。目前,该园区已集聚40余家涉棉企业,覆盖棉花育种、种植、生产资料加工、装备制造、纺织服装和副产品综合利用等各个环节,形成了完整的棉花全产业链体系。

“从一粒种子到一件成衣,再到棉秸秆的深度开发,我们要把棉花的价值‘吃干榨净’。”沙雅县科技项目服务中心干部张晓说。

在昌吉国家农高区,产业融合不断深化,发展动能持续增强。5年来,园区聚焦棉花纺织服装、食品加工、生物制造、种子、农资农机制造“五大产业”,在全疆布局建设21个产业化基地,推动农业全产业链产值突破160亿元,逐步构建起“科技驱动—企业引领—产业融合”的良性发展机制。

农旅融合也展现出广阔前景。作为国家4A级旅游景区,新疆农业博览园引入2000余项新技术,将智能温室打造为集农业科技展示、休闲观光、果蔬采摘于一体的综合平台。每年举办的菊花节、种交会等活动吸引游客超过60万人次,成功构建“农业+旅游+会展”多元业态。

在品牌建设方面,园区联合贺娇龙团队共同打造“品味新疆”区域公共品牌,年带动全疆农产品销售超130亿元。“通过线上线下协同的销售网络,新疆农产品的市场竞争力和品牌影响力正显著提升。”张铭说。

与此同时,博尔塔拉国家农业科技园区通过品牌建设赋能枸杞产业升级。“精河枸杞”区域公共品牌价值达15.84亿元,通过统一标准、统一营销,实现了从“卖产品”到“卖品牌”的华丽转身。

“通过统一品牌、统一标准、统一营销,让精河枸杞实现了优质优价。”赵玉玲说,品牌建设带动了整个产业链的提质增效,让农民分享到了更多产业增值收益。

中国科学院新疆生态与地理研究所副研究员夏富强认为,从打造区域特色优势农业全产业链,到农文旅深度融合,再到区域品牌建设,新疆农业科技园区正通过贯通产业全链条,培育产业发展新动能,为乡村振兴注入持续动力。

创新机制强动能

灵活高效的体制机制是激发园区内生动力的保障。近年来,新疆各农业科技园区通过建立与科研机构的利益共享机制、优化管理模式、深化协同创新,不断释放发展活力,为农业现代化注入源源不断的内生动力。

昌吉国家农高区坚持与中国农科院西部中心一体化发展,深化决策共谋、科技共创、产业共建、成果共享新格局,实现了从科研攻关到产业应用的无缝衔接。

“我们打破了传统合作中‘各自为战’的局面,形成了科研与产业深度融合的创新共同体。”张铭介绍,通过共建研发平台、共同申报项目、共享知识产权,科研机构的创新成果得以快速转化,园区的产业需求也能及时反馈到研发环节,实现了互利共赢。

昌吉国家农高区集成推广的玉米密植精准调控技术、“中棉113”“宽早优”植棉模式、水肥一体化等新品种、新技术与新模式,年推广面积超1.2亿亩,有效带动全疆农业提质增效与农民持续增收。

温宿国家农业科技园区创新实施“管委会+公司”市场化运营模式,实现了从传统管理向现代化治理的转型。园区管委会剥离16项社会事务管理职能,承接80项经济管理权限,将产业培育、企业孵化等职能交由专业运营公司承担,形成了“政府引导有方、市场运作有效”的良性发展格局。

“这项改革真正实现了‘园区事园区办’。”温宿国家农业科技园区管委会副主任潘俨介绍,通过设立帮办代办服务专班等措施,项目手续办理效率提升60%。同时,园区推行干部包联企业制度,年均解决企业用工、融资等问题200余个,企业满意度达98%,让企业能够更专注于创新发展。

博尔塔拉国家农业科技园区探索出有效的市场化运作路径。园区管委会负责统筹规划,精河县安阜鑫丰农牧业发展有限责任公司等经营主体承担具体运营,实现了资源与市场的有效对接。

“这种模式既确保了产业发展方向,又激发了经营主体活力。”赵玉玲说,在这一机制推动下,园区引进培育了18家枸杞企业,研发推出枸杞籽油、酵素等8大系列新品,并建立统一的质量标准和溯源体系,推动精河枸杞从“土特产”向“精品货”转型,成功开拓国内外市场。

从枸杞锁鲜到棉花育种,从产业融合到机制创新,全区86个星罗棋布的农业科技园区正以创新之笔,在广袤田野上描绘着现代农业的壮美画卷。这片热土上的生动实践,不仅为新疆农业现代化注入了强劲动能,更以其独具特色的发展路径,为全面推进乡村振兴提供了可借鉴的探索和经验。