何以中国|乾隆御笔、一级文物,这块石碑大有来头

在新疆昭苏县的格登山脊上,竟然藏着乾隆皇帝的御笔,记录着两百多年前的一场战役——

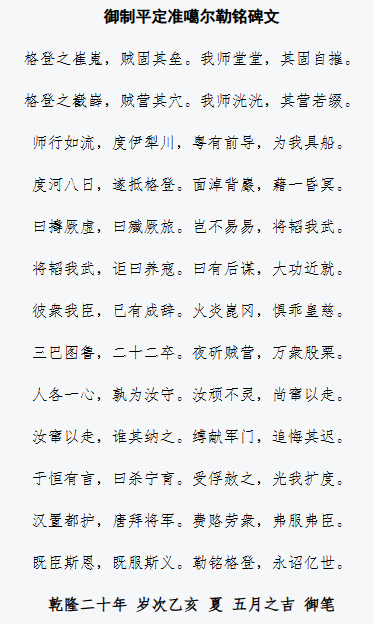

碑文讲述了当年清军平定准噶尔的作战经过和辉煌战绩,追述汉唐时期中央政权对西北边疆地区领导的历史和国威盛况,并表彰了25位勇士。

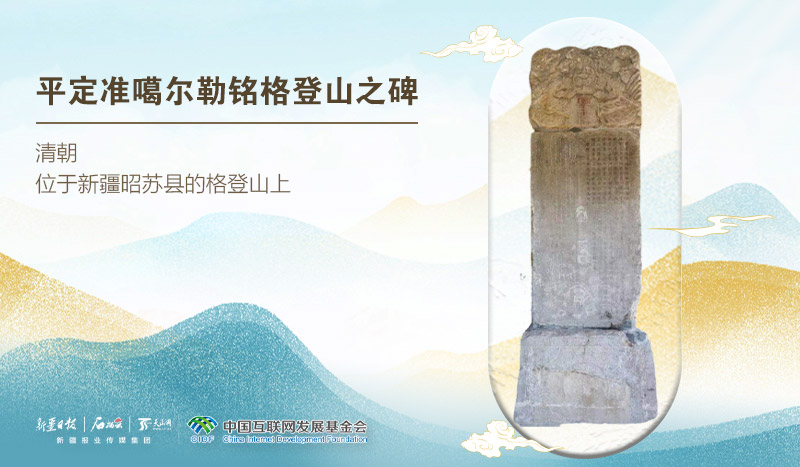

这就是平定准噶尔勒铭格登山之碑,后人也称之为“格登碑”。碑身高2.59米,宽0.83米,厚0.27米,碑体为花岗岩材质。全碑分为碑额、碑身、碑座3部分。碑额镌刻着双龙戏珠的图案,碑额的正面刻“皇清”,背面刻“万古”,碑身正面刻汉文和满文,背面刻藏文和托忒文,碑文汉字共二百余字。

关于这座碑的故事要从乾隆二十年说起。乾隆皇帝为根治准噶尔之乱,分西北两路向伊犁地区进军平叛。准噶尔部叛军头子达瓦齐带着万人团,蹲守在格登山顶。清军派出22名勇士,趁着月黑风高摸上山顶,直接冲进大营,叛军当场投降。达瓦齐南逃,被乌什阿奇木伯克霍集斯擒获,献给清军。

格登碑。图片由昭苏县文物局提供

为纪念平叛功绩,乾隆皇帝亲自撰写碑文。凑近细看碑身,至今还能辨认出“我师堂堂,其固自摧”的豪迈字迹。

其实,当年清军平叛可不是简单模式:从康熙到乾隆,祖孙三代打了70多年。乾隆年间的这次格登山之战,才算最终终结了准噶尔部的百年叛乱,给后续收拾大小和卓割据势力攒足了经验值,还顺手断了沙俄的念想——光绪年间根据《伊犁条约》和《中俄勘分西北界约》划界时,沙俄愣是没敢多占中国一寸土地。清政府平定准噶尔部的叛乱,为以后安定西北大业奠定强力基础。1884年,清政府正式在新疆设省,并取“故土新归”之意,改称西域为“新疆”。

平定准噶尔勒铭格登山之碑,向世人庄严宣示了新疆是中国领土不可分割的一部分这一事实,也印证了国家统一过程的不易。

黄瓦红墙的碑亭经过多次维修,默默护卫着格登碑。图片由昭苏县文物局提供

如今,这件国家一级文物依旧坚挺。黄瓦红墙的碑亭、专职看护员,都默默护卫着这座纪功碑。站在碑前向东望,无人机正代替当年的战马盘旋测绘;5G信号穿越时空,把“永诏亿世”的誓言传得更远——历史从未走远,格登碑依旧伫立在祖国的西陲,见证着一代代守边护边人的默默奉献,见证着新的故事。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑、制图:赵静

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会