何以中国丨一片残页,窥见元代士兵边塞柔情

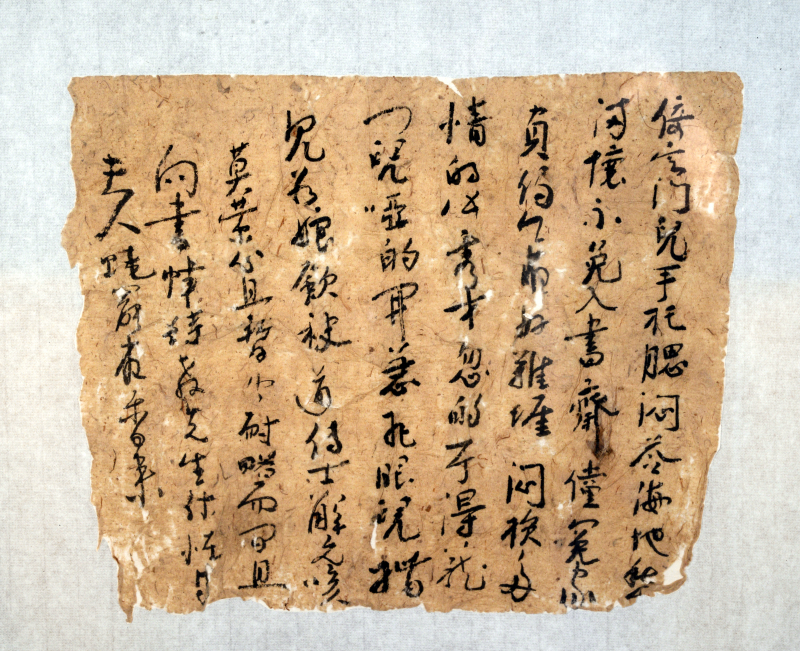

倚定门儿手托腮,闷答孩地愁满怀,不免入书斋。倘冤家负约,今夜好难捱。闷损多情的张秀才,忽听得栊门儿哑地开,急把眼儿揩。见红娘敛袂,传示解元咳。莫萦心且暂停宁耐,略时间且向书帏里待。教先生休怪,等夫人烧罢夜香来……

这是新疆出土的《西厢记》抄本残页中的内容,讲述的是唐代贞元间书生张珙,在普救寺邂逅已故崔相国之女崔莺莺,并产生了一段有情人终成眷属的爱情故事。

《西厢记》在元代的新疆就是“流行小说”了。新疆且末县苏伯斯坎遗址出土的《西厢记》抄本残页正说明了这一点。

元代《西厢记》手抄本残页。 图片由巴音郭楞蒙古自治州博物馆提

《西厢记》,全名《崔莺莺待月西厢记》,是中国古代的一部爱情经典。《西厢记》中的故事最早起源于唐代元稹的传奇小说《莺莺传》。金代董解元在《莺莺传》的基础之上,创作出了《西厢记诸宫调》。董解元的《西厢记诸宫调》奠定了后来王实甫创作《西厢记》的基础。王实甫根据董解元的作品,加以改编,布置巧妙,情节波澜起伏,把《西厢记》推向前所未有的艺术高峰。他还成功塑造了张珙、崔莺莺、红娘这三个人的艺术形象,个性鲜明而丰富,其中聪明美丽、机警善良的红娘形象最深入人心。“董西厢”和“王西厢”这两部作品语言风格各异,各有所长,是中国古典文学中表现同一题材的双璧。

新疆出土的这张残页长21.8厘米,宽27厘米,恰是“董西厢”中《仙吕调·赏花时》部分的精彩篇章,是迄今发现的唯一一件由元代人手书的《西厢记》实物。

那么在中原地区广受欢迎的《西厢记》是如何传入西域的呢?

新疆且末县苏伯斯坎遗址位于塔里木盆地南缘东端的交通要冲,曾是元朝政府建立的沟通中西方交通的重要军事驿站。根据遗址出土的文书中军人名录来看,《西厢记》手抄本残页可能是第一批守军的遗物。而从“托书至延安府东城苏百令宅下”“延长县谭百户”等信札残存文字来看,驿站军士多是从中原地区的延安府、延长县等地征调而来,董解元《西厢记》抄本残片的主人,就是其中之一。这可能是他们从中原带来,用于在艰苦枯燥的军旅生活中排遣寂寞、慰藉心灵的精神寄托。

这张《西厢记》抄本残页,反映出当时新疆各族人民对中原传入的各类杂剧、戏曲等艺术形式的热爱。《西厢记》的出土是元代中原文化在当地传播的重要力证。见证了文化的交融,反映了当时人们对美好爱情的向往和追求。

监制:丁涛

统筹:冯婷、喻鹏涛

策划:葛惠芹、廖映月

编辑:王荣

制图:李娜

出品:新疆日报社(集团)

指导单位:中央网信办网络传播局、新疆维吾尔自治区党委网信办

协作单位:新疆维吾尔自治区文物局、新疆维吾尔自治区文博院、新疆维吾尔自治区博物馆

支持单位:中国互联网发展基金会