这些形态各异的俑破译了古代生活图景

石榴云/新疆日报记者 王新红

彩绘文吏俑、青铜武士俑、顶竿倒立人俑……走进新疆博物馆展厅,游客经常会被材质不同、形态各异的俑类文物吸引。什么是俑?这些俑承载了怎样的信息,有着怎样的作用?

驼夫俑。石榴云/新疆日报记者 王新红摄

俑是古代墓葬雕塑的一个类别,起初专指古代墓葬中用的偶人,材质以木、陶居多,也有瓷、石或金属制品。自商代后期兴起,至清代初年消亡。

在新疆博物馆众多俑类文物中,唐代彩绘驼夫木俑无疑是最具代表性的俑类文物之一。这件文物1973年出土于吐鲁番阿斯塔那206号墓,俑高55.8厘米,刻画的是一名胡人男子。只见他深目高鼻,胡须微翘,头戴尖顶毡帽,身穿翻领长袍,脚蹬黑色长靴,抬起的双手似乎正牵引着驼绳,行走在商贾往来的丝绸之路上。

唐代是中国历史上最鼎盛的朝代之一,古丝绸之路这一时期繁荣昌盛。唐代彩绘驼夫木俑的出土,为我们提供了研究古代丝绸之路交通、商贸往来的实物资料,让我们对唐代西域地区的社会生活有了更加直观的认识。

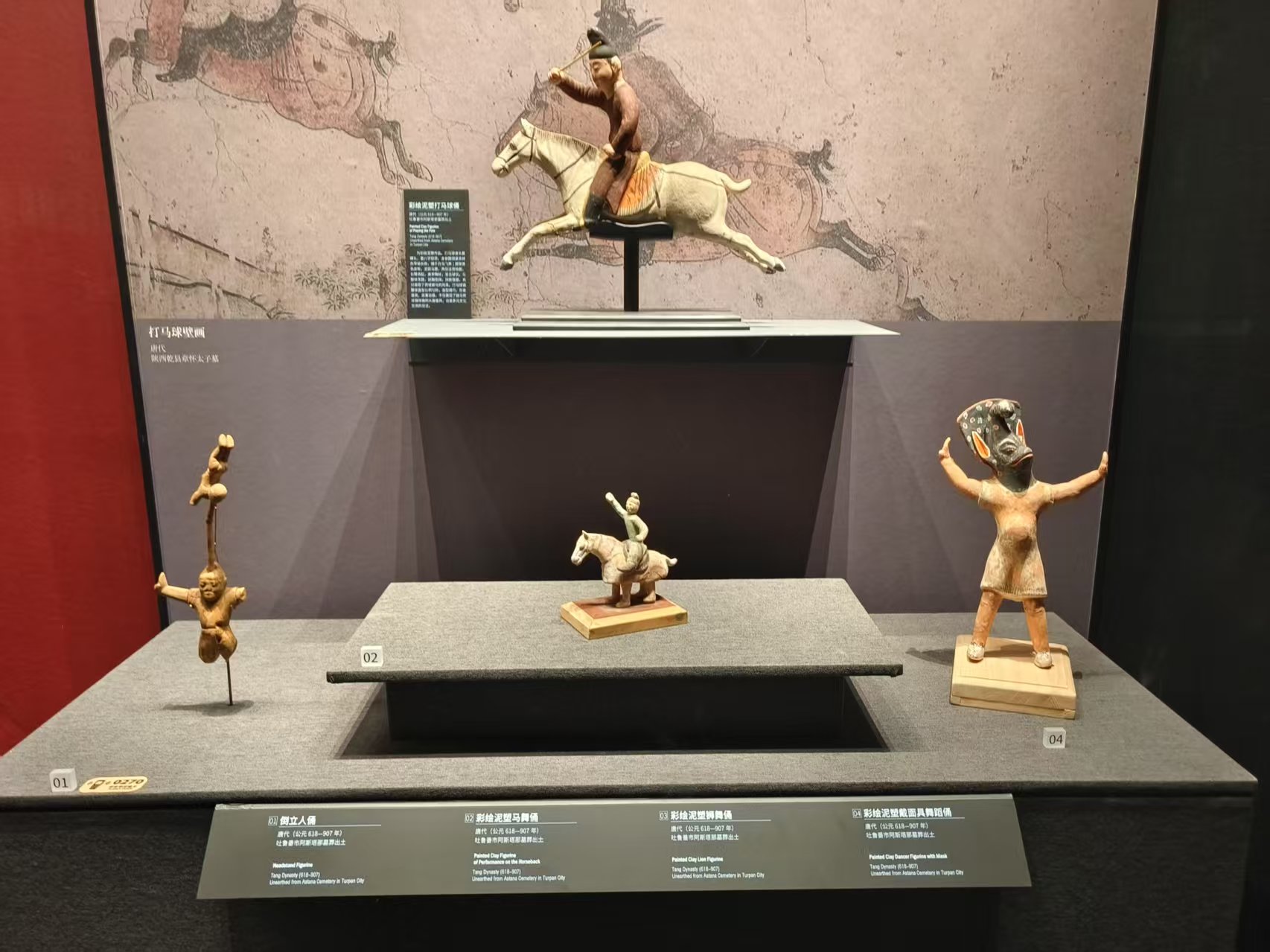

新疆博物馆展出的俑文物。石榴云/新疆日报记者 王新红摄

馆内的唐代彩绘文吏俑也出土于阿斯塔那206号墓。这个泥塑彩绘的俑,头戴幞头,圆脸大耳,粗眉大眼,唇上留有八字胡须,身穿青色圆领长袍,腰系蹀躞带,脚蹬皮靴。右臂弯曲执于胸前,手握一支毛笔;左手置于腰带处,腋下夹着一卷文书类纸,整个人显得文质彬彬。这个俑可让我们了解古代官员的服饰、礼仪以及他们在日常政务活动中的角色和职责。同时,也是研究古代政治制度、官僚体系的重要物证。

馆内的青铜武士俑出土于新源县,距今2500年,是用红铜合范铸造而成。他头戴顶附弯钩的高顶帽子,上身赤裸,腰间系短裙,左腿屈起,右腿下跪,双手环握,拳心相对,拳眼向上,手中各有一孔管,双目凝视前方,显得威武有力。有专家认为该俑应为当时活跃于欧亚草原上的塞人文化遗存。它的出土,为我们提供了研究古代军事制度、武器装备的重要资料,也让我们对古代战争的残酷性和军人的英勇精神有了更加深刻的认识。此外,青铜武士俑还是研究古代民族关系、军事文化交流的重要线索。

黑人百戏俑。石榴云/新疆日报记者 王新红摄

除了上述几类俑外,该馆还收藏有黑人百戏俑和顶竿倒立人俑等特殊类型的俑类文物。黑人百戏俑出土于阿斯塔那336号墓,由细泥捏塑再施彩绘而成。整件泥塑施彩合理,其全身都施以黑彩,十分传神地表现出黑人的体貌特征。文物专家根据其双手相呼应的双孔及历史文献记载推断,其手中应握有一根棍棒。其右腿直立,左腿稍弯曲,左腿叠起在右脚面上,推断他正在手执木棍表演舞蹈。

女舞俑。石榴云/新疆日报记者王新红摄

顶竿倒立俑是千年之前杂技艺术的最好证据,它高26.5厘米,由顶竿人、顶竿倒立童子及顶竿三部分组成,造型生动,形象逼真,展现了古代杂技艺术的魅力,为我们研究古代杂技艺术及百姓生活提供了珍贵的实物资料,具有很高的历史价值和艺术价值。

新疆博物馆的俑类文物以其丰富的内涵和独特的魅力,为我们揭示了古代社会的政治、经济、文化等多个方面的历史信息。它们不仅是历史的见证者,更是文化的传承者。