新疆克孜尔石窟“出道”早,为何名气不大

“我代表研究所所有工作人员表示感谢!”

1月29日下午,在自治区政协十三届二次会议文化艺术界和新闻出版界联组讨论时,当自治区政协委员、新疆龟兹研究院克孜尔石窟研究所研究馆员赵莉提出希望加强新疆石窟寺的保护和价值挖掘的建议后,参加讨论的自治区党委主要领导同志表示,加强文物保护修缮利用意义重大,新疆将从资金、人才等方面予以支持。

现场掌声雷动,赵莉心情激动,站起身道出开头那句话。

新疆克孜尔石窟开凿要比甘肃敦煌莫高窟早,莫高窟早期洞窟壁画艺术风格,明显曾受到克孜尔石窟影响。在海外说起克孜尔石窟,虽不如莫高窟声振寰宇,却也声名斐然。

然而在国内,除相关专业研究人员及一些历史考古艺术“发烧友”,很多人并不熟知。当其壁画惊艳地呈现在世人眼前,却有人惊叹:“这是敦煌莫高窟的壁画,太漂亮了”。

克孜尔石窟“出道”早,为何名气不大?

克孜尔石窟知多少

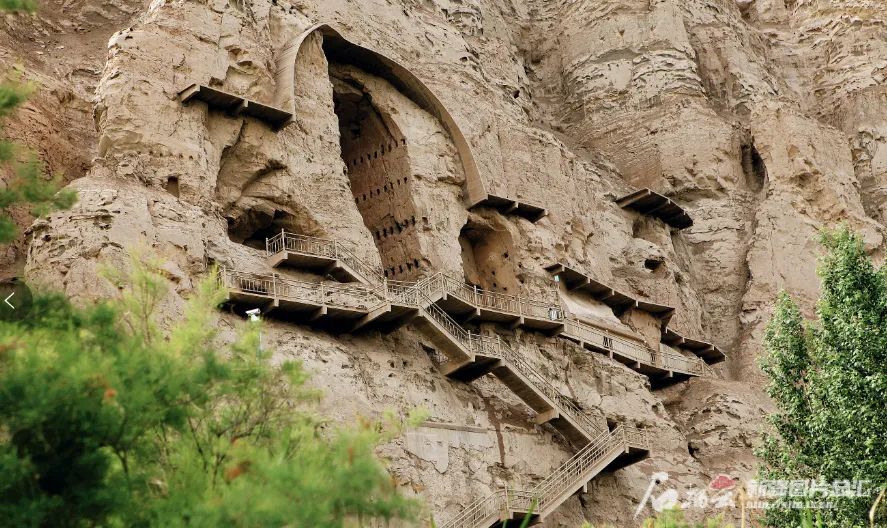

克孜尔石窟位于阿克苏地区拜城县克孜尔乡,地处丝路要冲,北倚天山、南邻塔里木盆地,是古代东西方文化交流与融合的重要节点,兼具世界性和中国化特征。其石窟艺术始兴于汉,繁盛于唐,不仅客观展现了佛教文化东渐传播和中国本土化的历史发展轨迹,而且还见证了公元3至14世纪期间佛教在新疆地区传播的历史。

从佛教石窟寺艺术的地域流变看,克孜尔石窟正是佛教东渐的“中转站”,是起自印度、中亚石窟,到中原的敦煌石窟、麦积山石窟、云冈石窟、龙门石窟等石窟寺艺术链条中的重要一环,曾对我国石窟艺术发展产生影响。并向西辐射,极大丰富了中亚佛教艺术文化,创造了古丝绸之路东西方文化交流互鉴与融合发展典范。

从洞窟形制和壁画风格来看,“中心柱窟”“大像窟”在吸收外来文化同时,融合龟兹本地文化元素,向东对河西(敦煌莫高窟)、陇右(麦积山石窟),向西对中亚(阿富汗巴米扬石窟)佛教石窟都产生影响;其壁画艺术风格又明显吸收犍陀罗、古印度等地区元素,在中华文明沃土中加以改造。

可以说,克孜尔石窟是新疆古代多民族聚集、多宗教并存格局下,以佛教为主要宗教的多种宗教并存阶段的佛教文化遗产,是中华文化多元一体有力佐证。

克孜尔石窟的重新发现

克孜尔石窟的重新发现自张骞凿空西域后,丝绸之路逐渐成为亚欧大陆物资贸易及文化交流与融合大动脉,沿途逐渐演化出一些集商贸、运输、宗教、文化于一体的繁华城市,龟兹与敦煌便名列其中。玄奘在《大唐西域记》开篇即描述丝绸之路及沿线城市荣枯盛衰。

而随着海上丝绸之路日渐兴盛,陆上丝绸之路便因搬运效率低、自然环境、社会变动等因素,日渐衰落。元朝称霸亚欧大陆时,虽拥有先进的驿马制度,然而在塔克拉玛干沙漠边缘,丝绸之路沿线那些曾经繁荣的商业城市也未见复兴。

19世纪末至20世纪初,俄、日、德、英等国先后成立探险队,来华考察探险,使中国文物蒙受巨大灾难。地处塔里木盆地北缘的克孜尔石窟首当其冲。

自1890年英国鲍威尔在库车购得引起西方轰动的龟兹语古代写本,至1915年前后,俄国奥登堡探险队、日本大谷探险队、德国普鲁士皇家吐鲁番考察队、英国籍考古学家A·斯坦因等探险队和个人先后多次至克孜尔石窟考察探险,带走大量珍贵文物,盗割大量壁画,龟兹一带石窟遭受严重损坏。

这些外国探险队携带文物归国后,进行相关整理研究,出版考察报告及研究报告,以克孜尔石窟为代表的龟兹地区石窟在西方引起极大轰动。

西方探险队的劫掠行径,引起国内学者及爱国志士关注。1928年至1947年期间,先后有中国西北科学考察团、中国西北艺术文物考察团、韩乐然等团体和个人,对龟兹地区的石窟寺进行科学考察,开展临摹、拍照、进行洞窟编号等基础性工作。自此之后,克孜尔石窟保护、管理、研究逐步推进,逐渐在艺术界及学术圈为人所知。

缘何国内公众对克孜尔石窟知之甚少

克孜尔石窟与敦煌莫高窟同属丝绸之路珍贵历史文化遗存,同为中华民族优秀艺术文化宝库,同是反映中华民族交往交流交融的历史载体,然而相较于敦煌莫高窟璀璨夺目,克孜尔石窟更像是一杯藏于深巷的陈年佳酿,静待陈香徐徐飘散。那么,为何国内公众对克孜尔石窟知之甚少?

首先,克孜尔石窟内涵挖掘仍不充分。克孜尔石窟虽壁画艺术别具一格、价值无双,然而缺乏翔实的文献资料,加之壁画经历史上的破坏、外国探险队盗割,给后续价值研究及弘扬带来极大挑战。

其次,克孜尔石窟的保护与弘扬难度大。相较于敦煌莫高窟,克孜尔石窟基础弱、自然条件艰苦,会使很多人望而却步。国家、自治区及文物主管部门历来重视克孜尔石窟的保护与弘扬,也给予支持与资助。但就龟兹现有石窟群保护、管理来说仍有压力,弘扬与展示则更显吃力。

第三,克孜尔石窟宣传推荐不够。虽克孜尔石窟近年来通过办临摹壁画展、线上展、走进校园、文化下乡、积极接受媒体采访等活动,知名度有所提升,但与敦煌莫高窟相比,无论是宣传形式、还是传播流量都有极大差距。

4个“龟兹宝宝”亮相第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会

克孜尔石窟如何焕发时代光彩

2023年最后一天,自治区党委主要领导同志走进库车历史文化名城展厅,强调“要做好龟兹文化研究”“让中华民族共同体意识通过实物实景实事得到充分展现、直抵人心”。

新时代,应站在铸牢中华民族共同体意识高度,站在文化润疆高度,站在讲好新疆故事高度,坚持保护传承与创新发展并举,加快摘下克孜尔石窟“神秘面纱”,更好走进人们视野。

夯实研究基础,深入挖掘价值。研究是文物保护、弘扬和管理的基础。没有研究,保护就会缺乏目标;没有研究,弘扬就会流于肤浅;没有研究,管理就会有偏差。研究是文物保护、弘扬和管理等各项工作的灵魂。而克孜尔石窟现阶段价值挖掘仅为冰山一角,亟需科学化、体系化研究,不断深入挖掘其丰富内涵。

改善基础条件,壮大人才队伍,加强保护和管理工作。借助国内外先进经验、成功模式,有关方面要积极提供人力、物力、财力和政策等方面支持,为克孜尔石窟文物保护、历史研究创造良好条件。在带动事业发展同时,培养壮大人才队伍。

注重对外传播,讲好克孜尔(龟兹)故事。深入挖掘石窟的文化内涵和时代价值,树立文化IP,注重“皮、肉、骨”统一,以润物细无声方式,使大众认识、了解、爱上中华优秀传统文化。比如,“龟兹宝宝”文化IP就是一次有益尝试。运用现有文物资料及考古成果,通过对外宣传、交流研讨等方式,向国际社会展示丰富多彩而博大精深的中华文化。

做好活化转化,实现文化有序传承。开展一些著名壁画评选活动,加强同网络小说、电影、电视剧、社交平台甚至网络游戏“联姻”,让珍贵文物从“养在深闺人未识”变成“天下谁人不识君”;还可搭上文创快车,让克孜尔石窟里的宝贝化身成为可以拿在手中、带在身上的文化符号,于俯仰可见中走入人心。

习近平总书记在吐鲁番市考察世界文化遗产交河故城时强调:“要加强文物保护利用和文化遗产保护传承,不断扩大中华文化国际影响力,增强民族自豪感、文化自信心。”为文化守根脉、为祖国护遗产、为人民讲传承,在保护、弘扬、传承、活化利用上下功夫,我们相信在新的历史条件下,克孜尔石窟一定能焕发出更迷人的时代光彩。