歌声里的故事

人民的非遗是中华文明标识

中国音乐学院举办“新疆非遗音乐文化工作坊”活动

◎刘妍 桑坤

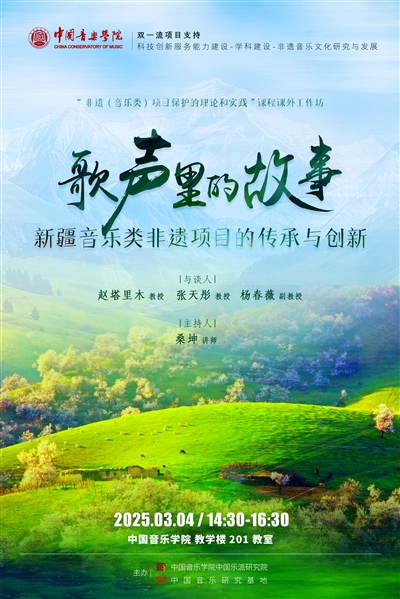

非遗传承与保护是青年学者、非遗人共同激活中华优秀传统文化的路径。冬不拉弹唱等非遗艺术是中华文明标识之一,在文明传播中具有本源性、敞开性、对话性等特点。阿勒泰非遗文化艺术转化为铸牢中华民族共同体意识鲜活的经验,具有典型性。这是最近在中国音乐学院举办的 “非遗音乐文化工作坊”活动上,与会专家学者在研讨中形成的关于非遗艺术田野经验与实践经验的共识。2025年3月4日下午,由中国音乐学院中国乐派研究院、中国音乐研究基地主办的“非遗(音乐类)项目保护的理论和实践”课程课外工作坊——“歌声里的故事:新疆音乐类非遗项目的传承与创新”活动在中国音乐学院教学楼201教室成功举办。活动聚焦新疆若干音乐类非物质文化遗产项目,通过艺术展演、学术对话与互动交流,展现了传统音乐在全球化语境与现代社会中的蓬勃生命力。

「共奏非遗艺术华章」

活动特邀中国音乐学院张天彤教授、杨春薇副教授及中国艺术研究院李玫研究员作为学术嘉宾,并邀请来自新疆的十位非遗传承人及艺术家参与。传承人与艺术家们轮番登台,为现场观众带来了一场视听盛宴。

展演以国家级非遗项目“哈萨克族冬不拉艺术”悠扬启幕,非遗传承人叶尔肯别克·阿哈什怀抱冬不拉,指尖流淌出《马奶曲》的醇厚旋律,琴音化作草原晨雾中的牧歌,在阶梯教室中铺展无垠草浪。

青年艺术家巴合提努尔·俄丽亚斯以“铁尔麦”(民间叙事歌)高亢吟唱出草原人民的智慧劝谕。阿肯弹唱传承人加米哈·达吾来提现场即兴创作,将盎然春意融进传统弹唱的韵律,草原史诗的千年回响瞬间浓缩于流动的诗行。

阿斯哈尔·扎汗的两首草原恋歌以冬不拉伴奏,倾诉着毡房外月光下的纯真情愫。呼麦艺术家杜曼·别布提汗运用喉音艺术演绎《黑走马》,胸腔共鸣与泛音交织出天地对话的神秘乐章,仿佛能看见鬃毛飞扬的神驹踏云而来。

胡尔曼别克·巴合斯衣以口弦吹奏《额尔齐斯河的波浪》,金属簧片震颤出母亲河的呼吸,拨动了观众的心弦。夏迪亚·阿布力克木的舞蹈《黑走马》刚劲如鹰隼展翅,肢体语言中分明跃动着草原生活的原始韵律。

米兰别克·阿合塞的库布孜琴艺堪称一绝,马尾弓在双弦上制造出狂风呼啸、天鹅嘹唳的拟声效果,《狼与牧羊犬》的叙事曲中,他以弓弦对话演绎草原生态的生命史诗。柯尔克孜族《玛纳斯》史诗传承人铁力瓦尔地·白先那洪的吟诵如岩石般厚重。

特别值得关注的是孔属阿克·胡特拜带来的古老乐器专场:杰特根琴清透灵活、萨孜斯尔乃(哈萨克族陶笛)余韵悠远,二者均以生动模拟自然声响为特色,流淌着属于民间的共有记忆。而她以斯布孜额叠加泛音唱法呈现的多声部表演,通过一根苇笛构建起游牧文明的声音谱系,多声部共鸣将现场带入了时空隧道。

终章《旅行》的民乐合奏将展演推向高潮,冬不拉的灵动、库布孜的浑厚、口弦的飘逸、节特根的深沉,交织成绚丽音景,在米兰别克·阿合塞的精妙编曲中,展现了民乐跨越千年的时空对话与当代生命力。

「跨文化“融合声场”实验」

此次工作坊的舞台上,来自阿勒泰的六位传承人与中国音乐学院中国阮咸乐团的青年演奏者,用一段跨越时空的音乐对话,将展演带入华彩尾声,揭开了丝绸之路乐器文明交融的新篇章。

在全球化语境下,民族音乐的跨文化对话已成为音乐人类学研究的重要课题。工作坊中,展演嘉宾与国音同学们一起,通过对经典民乐《白驼羔》的联合演绎,构建了多声部音乐叙事的实验场域,完成了一次文化接触实验。舞台上,两种形制迥异的弹拨乐器构建出立体的声场:前排阮咸乐手怀抱圆形共鸣箱端坐,后排冬不拉演奏者持修长琴身昂首而立,视觉构图暗合农耕文明与游牧文明的历史邂逅。合作中,阮族乐器主导主旋律,冬不拉与即兴加入的口弦、库布孜、杰特根等多声部对话,形成了跨文化的“融合声场”。

这一实践的历史脉络可追溯至公元三世纪的欧亚大陆乐器流传版图。据《中国少数民族乐器志》中记载,冬不拉的形制演变与传播轨迹可追溯至公元三世纪的乌孙时期。而冬不拉在民间的流传,与阮类乐器在魏晋时期的成熟呈现时空交叠特征。当马背乐师弹奏着早期冬不拉穿越葱岭时,竹林名士正抚弄着阮咸吟咏抒怀。这种跨越时空的乐器“共振”,在当代音乐家手中被赋予新的生命。

乐器博物馆里沉睡的文物档案,记录着两种乐器相似的现代化轨迹。20世纪中叶的乐器改革运动,为两种乐器的现代化转型提供了历史契机。1954年中央音乐学院“民族乐器改良座谈会”确立了“保持民族特色,科学提升性能”的原则,冬不拉与阮咸不约而同走上交响化改良之路。前者借鉴前苏联乐器体系形成四声部建制,后者参照西方弦乐组构建完整声部系统。“就像两条平行进化的文化基因链,终于在当代找到了交汇点。”活动主持人桑坤博士如是描述。这种相似的现代化路径,为二者的当代协作奠定了声学基础。

这场音乐实验的意义超越艺术范畴。作为哈萨克民族口头传诵的经典文本,《白驼羔》承载着草原文明的生态智慧。在民间“四畜文化”(牛、马、羊、驼)体系中,骆驼不仅是生产资料,更是哲学隐喻的载体,其意象在民间文学中常与“坚韧”“跨越”等概念形成互文。哈萨克族从事文化工作的干部赛力克·哈尼开说:“骆驼象征着跨越沙漠的智慧,这种品格通过音乐共鸣传递给更多人。”费孝通“多元一体”理论在此获得了艺术化诠释——冬不拉的线性叙事与阮咸的和声架构,共同编织出中华民族音乐共同体的绚丽图景。

该曲改编过程中最精妙的突破,当属“声学密码”的破译。阮族乐团领奏者、中国音乐学院博士研究生刘平介绍,乐团创造性运用“摇指”“弹挑”技法模仿冬不拉的轮指颤音,通过调整拨弦角度再现草原风味的泛音效果。冬不拉清亮的高频声波与阮咸温暖的中频振动形成完美互补,这种物理特性上的默契,恰似丝绸之路上不同文明的相处之道。

当象征游牧智慧的骆驼意象在中原乐器的和声烘托中渐次展开,观众席间响起经久不息的掌声——这掌声不仅献给精妙的艺术演绎,更致敬文明对话的永恒魅力。这场音乐实验,验证了美国著名音乐学家安东尼·西格“音乐的社会再生产”理论的当代价值,同时,也为铸牢中华民族共同体意识提供了艺术范本。正如现场一位来自阿勒泰地区的观众所言:“这声音让我想起了家乡的云杉和白桦树,每一片叶子都在阳光下闪耀着不同的色彩。”在丝路文明新起点上,这样的音乐对话正在创造属于新时代的文化基因。

「非遗传承与创新融入现代生活」

在学术互动环节,李玫研究员、张天彤教授、杨春薇副教授与非遗传承人围绕“非遗保护中的传承与创新”议题展开深度对话。李玫研究员追忆在新疆生活与田野观察中的所见,始终难忘音乐与草原生活血脉般的交融。她以敏锐视角指出,游牧民族的音乐观与中原存在着本质差异——中原地区多将音乐视为独立的审美对象,游牧民族却将其融入生命的每一个褶皱。那些飘散在毡房炊烟中的冬不拉旋律、伴随转场迁徙的民歌、节庆仪式中自然流淌的即兴弹唱,都不是为表演而存在的艺术形式,而是集体记忆的活态载体。这种“音乐即生活”的文化基因,使得草原音乐始终保持着旺盛的生命力。

李玫研究员特别强调,口传心授与即兴创作,让每一次表演都成为音乐本体的再创造。当阿肯(民间诗人、弹唱歌手)在弹唱中融入对草场丰歉的观察,当艺术家通过乐音与自然对话,这些看似随意,实则是草原生态智慧的声音表达。李玫研究员与展演嘉宾的对谈揭示——这些与生活同构的音乐传统,不仅是民族文化的基因库,更是人类应对生态变迁的古老智慧。当城市音乐厅里的冬不拉演奏失去了转场途中的风雪声,当录音棚里的呼麦作品缺失了山峦回响的共鸣,草原音乐的灵魂便悄然隐匿于毡房外的星空下。

张天彤教授多年来致力于中国北方少数民族:达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族、锡伯族、蒙古族等传统音乐的调查与研究工作。她在发言中也阐发了传统音乐与自然、社会环境的共生关系。她同时还关注非遗保护各环节之间的协同作用,认为应通过学术研究夯实根基,借助教育传播延续文脉,以创新转化激活生命力,最终实现“各美其美,美美与共”的文化愿景。谈及非遗教育实践经验时,她将田野体验转化为“铸牢中华民族共同体意识“的实践案例,并强调:“非遗的活态传承需要扎根传统、面向未来,让文化遗产真正融入现代生活。”

「人民的非遗是中华文明标识」

活动最后,杨春薇副教授总结道:“非遗保护不是凝固历史,而是激活传统。青年一代的积极参与,将为非遗注入全新活力。”现场观众踊跃提问,就“非遗原真性与创新平衡”“青年传承路径”等内容与嘉宾热烈交流。此次活动通过艺术展演与学术思辨,彰显了新疆非遗音乐的深厚底蕴与时代价值。中国音乐学院将继续以学术力量推动传统文化传承,让非遗艺术在数字时代焕发新生。

据了解,目前非遗数字化展示与传播有两种方式,一是博物馆展示,要求高度忠实于原始信息, 原汁原味再现非遗内容;二是基于艺术设计的展示传播,以内容或者形式创新展示非遗内涵。前者注重真实性,后者强调吸引力。这两种展示方法均具有挑战性——例如,博物馆展示中,详细数据在结构上是否会消弱遗产信息的趣味性与生动性,从而降低对观众的吸引力,值得商榷;第二种方式推进非遗展示创新,基于设计的生活化、时尚化创新在形成吸引力、趣味性的同时,却易引发对非遗信息真实性的质疑。传统文化创新设计是否会对保护传统的本质形成干扰,技术干预是否会淡化传统工艺核心,这些都是非遗数字化展示与创新设计中存在的问题。尽管存在争论, 但仍有相关探索在持续推进。有文献在研究中指出,为弥合文化遗产与现代社会需求之间的差距, 必须开发传统文化的当代流行范式,从传统艺术与手工艺中汲取灵感,基于当代审美取向进行设计,以满足更大范围的受众需求,尤其是年轻人。研究者认为,基于遗产保护的基本需求,从传统文化形式向当代新媒体形式转变需保留传统视觉特征, 同时也应认可新形式、新手段的价值。总得来看, 非遗数字化展示不能破坏保护对象的真实性、完整性,保护与传播须协同并进。

泱泱华夏,上下五千年,中华文明标识承载着中华民族的共同记忆,是民族情感认同与精神追求的集中体现,也是中华文化区别于其他文明的独特标识。文明的标识可以体现在文化的各个层面,但艺术呈现最为集中、形象和典型。非遗专家指出,今年春节期间《哪吒之魔童闹海》的爆火并非偶然,根本原因在于哪吒形象的传统文化基因与现代动漫语汇的高度契合;舞剧《朱鹮》以中国舞蹈之美唤起生命之思、彰显生态之道,《天工开物》将明朝科学家宋应星的著作搬上舞台,展现了人与自然和谐相处的先进思想;从《广陵散》《高山流水》等古琴名曲,到《兰亭序》《清明上河图》等书画名篇;从长江、黄河两条中华民族的母亲河,到长城、莫高窟、故宫等地标建筑;从“天人合一”“民为邦本”等理念,到延安精神、红旗渠精神、改革开放精神和脱贫攻坚精神……中华文明博大精深、源远流长,在长期演进过程中凝练了众多文明标识。长江、黄河这样的自然符号,还是如长城、故宫这样的人文符号,皆因中华民族长期的体验与集体意识,才被视为中华文明标识。

同理,正如本次展演所呈现的,冬不拉弹唱、呼麦、铁尔麦、阿肯弹唱、民歌、柯尔克孜族玛纳斯等传统曲艺,以及库布孜、口弦、杰特根、斯布孜额、萨孜斯尔乃等乐器演奏,均具代表性。人民的非遗是中华文明在长期演进过程中凝练的众多文明标识之一,彰显了文明的博大精深。冬不拉弹唱等非遗艺术作为中华文明标识之一,在文明传播中具有本源性、敞开性和对话性等特质,值得学者、专家深入细致地开展田野调查、学术性的系统研究。

桑坤,艺术学博士、出站博士后,现任中国音乐学院音乐研究所青年教师、中国音乐研究基地专职研究员。主要研究领域为乐律学、中国音乐史学、民族音乐学。发表《琴五调与工尺调对应关系的形成》《古琴“均调说”理论及其音乐实践》等多篇核刊论文,主持国家社科基金艺术学青年项目“中国传统琴律学研究与文献整理”、北京市博士后科研活动资助项目“新疆草原区游牧族群琉特类乐器综合研究”等课题,参与多项国家及省部级社科课题研究工作。