雪都故事小画书之《马丁别克·木拉提汉》

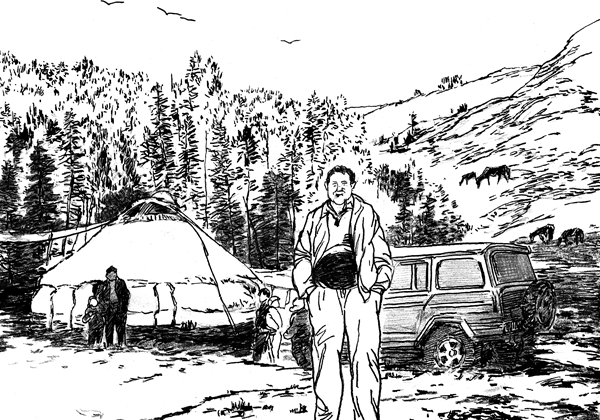

1 1962年3月,马丁别克·木拉提汉出生在富蕴县喀拉布勒根乡吉别特村的一个牧民家庭。马丁别克是家中的大儿子,一家人过着贫寒而又平静的生活。

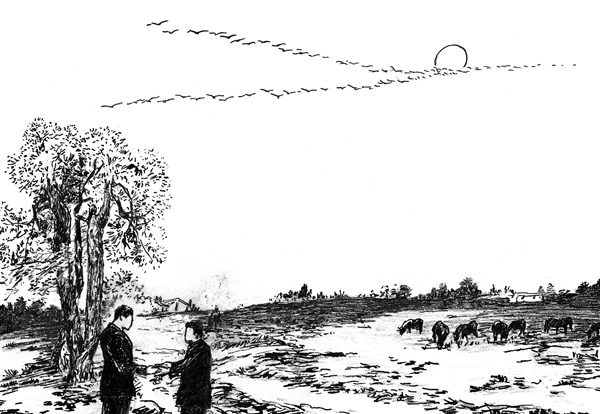

2 马丁别克的青少年时期一直在牧区生活,辽阔的草原、家庭的熏陶,使马丁别克从小就养成了正直豪爽、热心助人的品格。

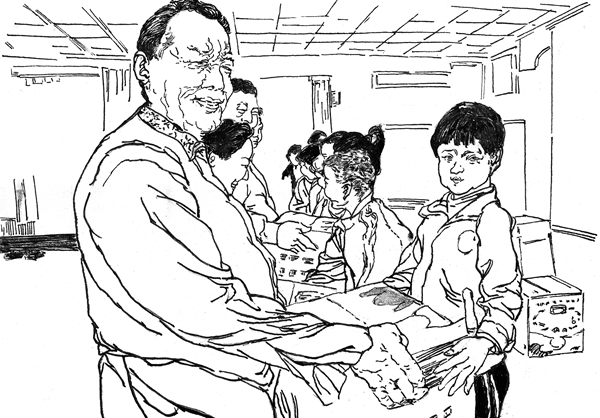

3 马丁别克上初中时,因为家里交不起历年积欠的25元学杂费而差点辍学,邻居杨叔叔帮他交了这笔费用,并叮嘱他要好好学习。马丁别克怀着感恩之心重新回到了学校。

4 马丁别克好几次都差点辍学,都是在热心的各民族邻居、老师们的帮助下,才顺利完成了学业。从那时起马丁别克就暗下决心,以后自己也要尽己所能帮助其他有困难的人。

5 1979年11月,马丁别克以优异的成绩被阿勒泰地区财贸学校录取。就读期间,他严格要求自己,积极向党组织靠拢,成为一名入党积极分子。

6 1982年7月,马丁别克中专毕业,被分配到富蕴县财税局杜热乡税务所工作,1983年7月成为一名光荣的共产党员。他深知这一切来之不易,经常提醒自己要不忘党和国家的培养,不忘各族热心人的帮助。

7 马丁别克第一个月的工资是63元,他把工资分成五份,每份都有不同的用途,其中一份是特意留下的3块钱作为爱心善款的。从那以后,马丁别克每个月都会拿出工资的一部分用来爱心帮扶,这个习惯一直在坚持。

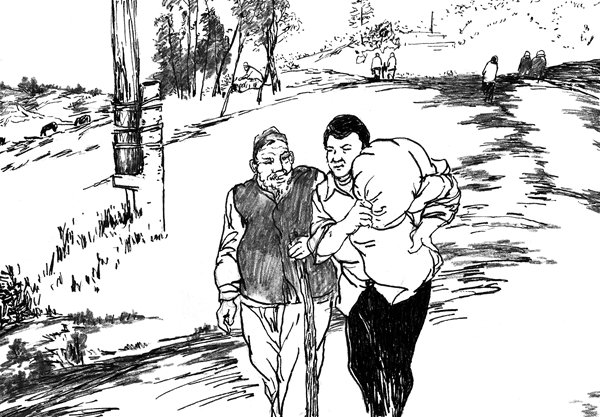

8 1992年11月29日,天空中飘着鹅毛大雪,马丁别克的父亲从富蕴县塔尔赛牧区乘车到县城办事途中,看到一个汉族小伙子虚弱地蹲在路边的雪地中。小伙子名叫王勇,四川开县人,因为父母离异,他跟随老乡来到富蕴县的一个矿点上打工,体质较弱的他在繁重的劳动后疲惫不堪。

9 王勇不愿意再回矿点,父亲就打算资助路费让他尽快回内地。可王勇却抱着老人,哭着说道:“我没有家,也没有地方可去。是您救了我,让我当您的儿子吧!”虽然当时的家庭条件也比较困难,但是看到王勇恳切的目光,老人仍毫不犹豫地说道:“好,孩子,跟我回家!”

10 一句简单的话,这个哈萨克族家庭中多了一个汉族“小儿子”,马丁别克多了一个汉族“弟弟”,也让王勇在阿勒泰草原上有了一个温暖的家。

11 邻居们称呼王勇为“汉族巴郎”,于是父亲和马丁别克商量,打算给王勇重新取一个名字。因为王勇来自四川,同时也为了体现与其他兄弟姐妹一视同仁,王勇就有了一个特殊的名字——“四川别克”。

12 1999年12月,父亲病重,临终前老人牵着兄弟俩的手,把四川别克托付给了马丁别克,叮嘱大儿子一定要照顾好“小儿子”,帮助他完成“学会一技之长、成家立业和寻找亲生父母”三件事。

13 2002年3月,在马丁别克的多方联系帮助下,四川别克的亲生母亲来到了富蕴,分离了十年之久的母子再次团聚在一起。四川别克的母亲泪流满面,拉着马丁别克的手,“您是好人啊,你们给了他第二次生命”。

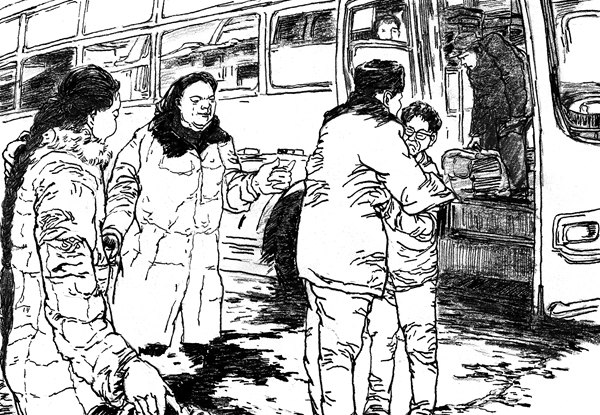

14 四川别克的姥姥身体不好,也很想念外孙,四川别克要与母亲一起返回内地。看着母子俩乘着南去的火车愈走愈远,马丁别克心头涌出不舍、欣慰等各种复杂的情绪。

15 2008年5月发生了汶川地震,四川别克就居住在震区。由于通信中断,马丁别克失去了与四川别克的联系,心中十分焦急。他恨不得马上去震区找弟弟,但因震区道路管制而未能成行。

16 有一天,马丁别克终于拨通了弟弟的电话,得知弟弟与家人失散了,现在无家可归。马丁别克连声说着“赶快回来”,并给四川别克寄去了800元路费。

17 当兄弟俩再次见面的时候,四川别克扑到马丁别克的怀里哭了起来。马丁别克简直不敢相信自己的眼睛,昔日马背上健壮的小伙儿整整瘦了一圈,马丁别克很是心疼。

18 在马丁别克的悉心照料下,弟弟渐渐恢复了健康。马丁别克还联系企业给弟弟安排了一份稳定的工作,并四处张罗着介绍了对象,打算2010年国庆节为他举办一场热闹的婚礼。

19 2010年3月,令马丁别克痛心的事发生了,四川别克在工作中因意外事故不幸去世。马丁别克很自责,觉得是自己没有照顾好弟弟,没有完成好父亲的遗愿。

20 3元钱开启的公益之路从未中断。马丁别克有一颗感恩的心,他认为自己得到过很多帮助,也应该去帮助其他的人,用行动把这份温暖和爱心一直传递下去。

21 在马丁别克的心里,没有亲疏远近、民族和年龄之分,只要有困难,他都会及时伸出援助之手。汉族、哈萨克族、维吾尔族、蒙古族……困难家庭、贫困学生、妇女创业者等群体。

22 2009年富蕴县遭遇60年不遇的雪灾,马丁别克深入灾情最重的牧区组织群众开展抗灾自救,拿出当时身上所有的1130元为雪灾中受伤的农牧民医治,又把获评“地区道德模范”奖励的2000元用来修缮受损的村文化室。

23 2012年春节前夕,马丁别克发动全家人连夜包了1500多个饺子,宰了一只大肥羊,与敬老院里的7个民族的67名孤寡老人一起吃了一顿热闹的团圆饭。

24 马丁别克用自己历次获得的1.58万元奖金,资助了县高级中学5个民族的10名贫困学生,帮助他们完成学业,孩子们亲切地称他“老爸”。

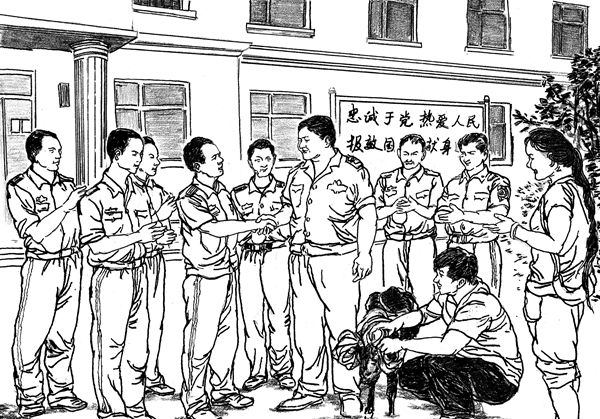

25 每年建军节前夕,马丁别克都会带着羊和慰问品,对县武警中队进行慰问,结下了深厚的军民鱼水情。

26 青海玉树地震发生后,马丁别克倡议干部群众踊跃捐款,并带头捐款1000元为灾区同胞奉献爱心。

27 马丁别克光荣退休后,他把“退休不褪色、离岗不离党”当作新的座右铭,以一名退休党员干部的身份继续从事公益事业。

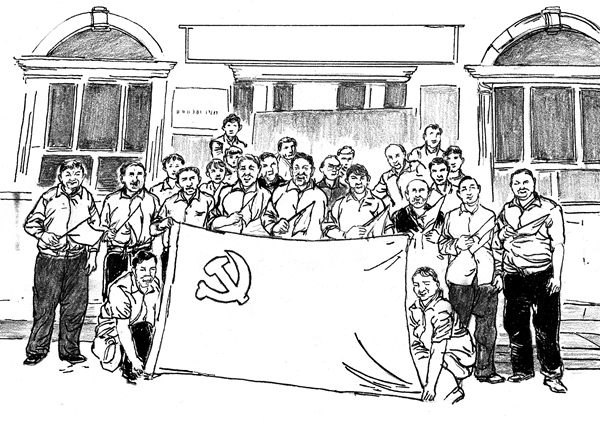

28 马丁别克知道一个人的力量是有限的,必须团结更多的人来帮助需要帮助的人。2013年6月,马丁别克发起成立了马丁别克爱心协会。

29 爱心协会刚成立时,只有3名成员。马丁别克希望有更多的人加入,让更多的爱心合流滋润更多需要帮助的人,传播正能量,把家园建设得更加美好。

30 在马丁别克的感召下,爱心协会有了越来越多的新成员。党员加入了,道德模范加入了,个体工商户加入了……热心公益、扶贫济困的队伍越来越壮大。

31 在扶贫帮困中,马丁别克有一个很深的体会,仅有物质帮扶是远远不够的,更多的是需要精神上的激励,要帮助困难群众打开发展思路、找到致富门路,帮助贫困学生明确奋斗目标、找准人生方向。

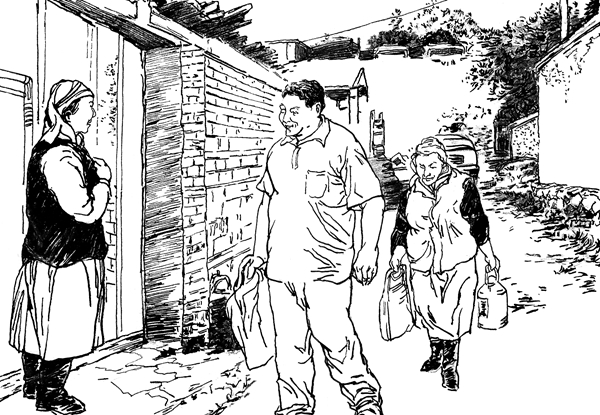

32 库额尔齐斯镇赛尔江西路社区居民王秋荣身体不好,与年近八旬的老母亲相依为命。马丁别克得知他们的情况后,主动伸出援手,送去了1万元的爱心款,帮助克服了暂时的难关,也为他们带来了生活的希望。

33 马丁别克很关心他们母子俩的生活,王秋荣称呼马丁别克为“马大哥”,他的老母亲将马丁别克看作“亲儿子”。马丁别克给他们家送去了1头价值2万元的奶牛并托养给合作社,每年分红5000元,还帮助王秋荣在旅游景区摆起了小摊,让她逐渐有了稳定的收入。

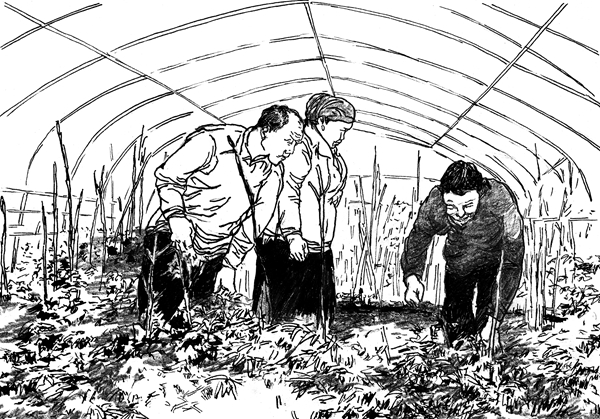

34 克孜勒希力克乡萨尔托海村牧民朱盘一家3口靠放牧为生,日子过得很是拮据。马丁别克得知情况后,经常上门给他们讲政策、讲市场,引导他们定居后从事大棚种植、发展庭院经济。

35 爱心协会联合村委会帮助朱盘建立了两座大棚,并请来技术人员指导种植技术。朱盘一家的收入增加了,生活水平提高了,发家致富的信心更足了。

36 库尔特乡阿舍勒村村民加合拜家里有6口人,是村里的特困户。马丁别克就借助阿舍勒村邻近县城的优势,帮助加合拜靠销售牛奶增加收入。

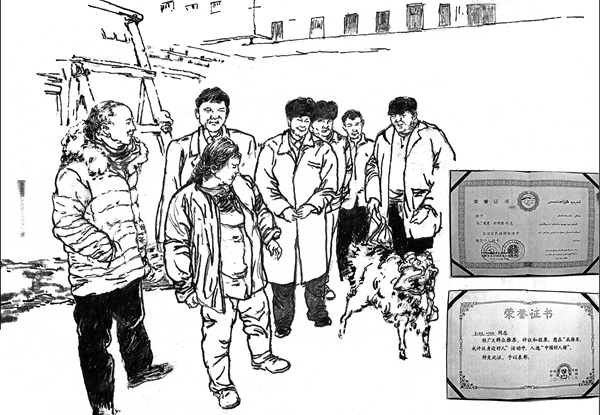

37 马丁别克爱心协会给加合拜送去了6只羊和1头西蒙塔尔奶牛。奶牛每天产奶20公斤,仅销售牛奶一项,加合拜一家每年就增加收入2万余元,实现了稳定脱贫。

38 马丁别克爱心协会为全县1126名贫困学生,发放了价值40万元的壹基金温暖包,给孩子们送去了冬季的温暖。

39 马丁别克主动与各学校联系,为家庭困难的172名贫困学生制作了新校服。仅帮扶贫困学生这一项,马丁别克爱心协会的帮扶资金就达到了58万余元。

40 三十多年来,马丁别克帮助过很多人。到现在,马丁别克爱心协会会员人数已经发展到了176人,筹集善款70余万元,1700多个困难家庭受益。在马丁别克的示范带动下,“爱心妈妈协会”“光彩事业助学协会”等爱心队伍也先后成立并发挥了积极作用。

41 2014年马丁别克获“‘感动中国·感动新疆’十大人物”荣誉称号。颁奖词这样写道:他把父爱给了贫困的孩子,把手足亲情给了无家可归的流浪者,把毕生之爱给了需要帮助的人。

42 在扶贫帮困的过程中,一些群众对党的惠民政策不了解,让马丁别克产生了一个想法:要把党的好政策宣传给更多有需要的人,让党的声音传得更开、更广。

43 2014年底,马丁别克在自家成立了“家庭党校”,通过读报纸、看专题片等形式,与大家一起学习交流。

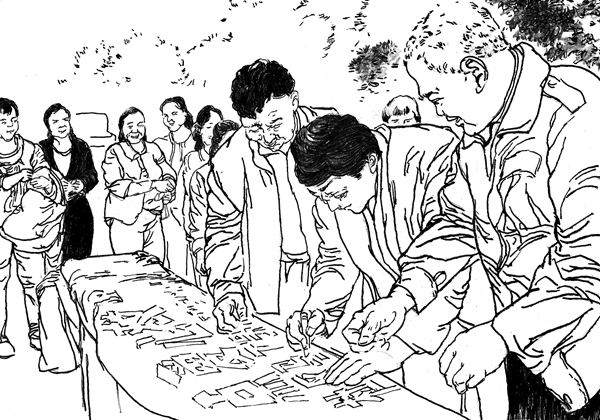

44 2015年初,马丁别克发动本地的民族团结模范、致富能手、优秀阿肯、退休干部等,成立了爱心宣讲团,面对农牧民群众开展党的理论、惠民政策和民族团结巡回宣讲。

45 船的力量在帆上,人的力量在心上。习近平总书记的殷切期望和谆谆教诲时常在马丁别克的耳边萦绕。他下定决心:一定要传播好党的声音,坚定更多人感党恩、听党话、跟党走的信心、决心。

46 马丁别克和宣讲团的成员们用百姓语言,通过阿肯弹唱、唱红歌、演小品、说身边事等群众喜闻乐见的形式,开展无障碍、零距离、面对面地宣讲,讲好小故事,讲清大道理,把党的声音传播到了乡村牧区、田间地头。

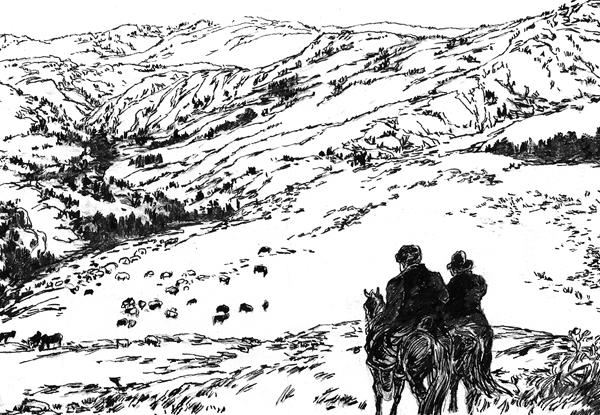

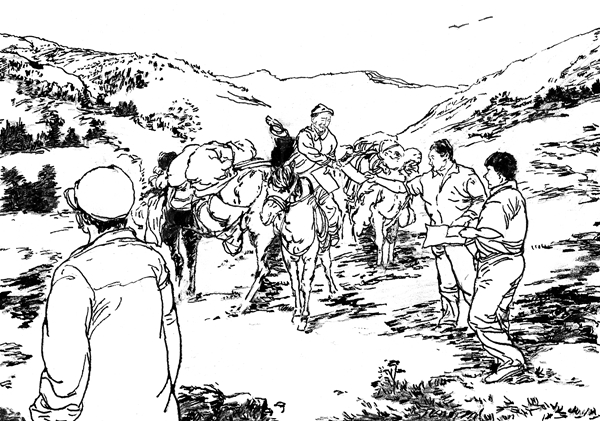

47 到了冬天,冬牧场常常大雪封山,交通不便、通信不畅。马丁别克带领宣讲团克服重重困难,把党的政策送到牧区。不通车的地方,他们就骑马甚至步行前往。

48 富蕴县最偏远的夏牧场、冬牧场,草地上、毡房里、大树下……都是他们宣讲的课堂,也是他们引导群众、凝聚人心的阵地。

49 马丁别克和退休干部们一起,在夏牧场开展“党的政策进牧区”巡回宣讲,受到牧民们的一致称赞。

50 爱心宣讲团在杜热镇铁斯甫阿坎村宣讲第三次中央新疆工作座谈会精神,全村的人都来听宣讲,老人们坐着,年轻人们站着,会场里挤得满满当当。

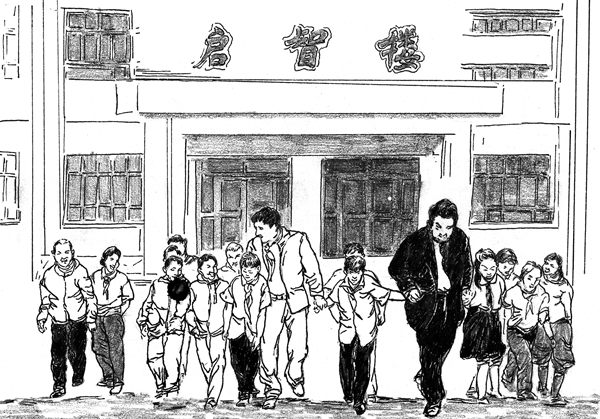

51 马丁别克走进富蕴县中学,为全校师生宣讲发生在身边的民族团结的感人故事,让民族团结的种子在青少年的心中生根发芽。

52 “不忘初心、牢记使命”主题教育期间,马丁别克深入牧区,为转场的牧民党员送学宣讲,让党的创新理论“飞入寻常百姓家”。

53 每次宣讲结束后,总有群众拉着马丁别克的手,说:“你们的宣讲,我们喜欢听、能听懂,越听越想听,希望你们能多来讲一讲。”马丁别克也因此被群众亲切地称为“无屏幕的电视机,能对话的收音机”。

54 多年来,马丁别克辗转于学校、机关单位、边防部队、偏远山村和各个牧区开展面对面宣讲,基层的群众基本都听过他们的宣讲。同时,带动了更多的人参与基层宣讲,“草根宣讲队”“模范宣讲团”“冬不拉小分队”等各类特色宣讲队伍有300余人。

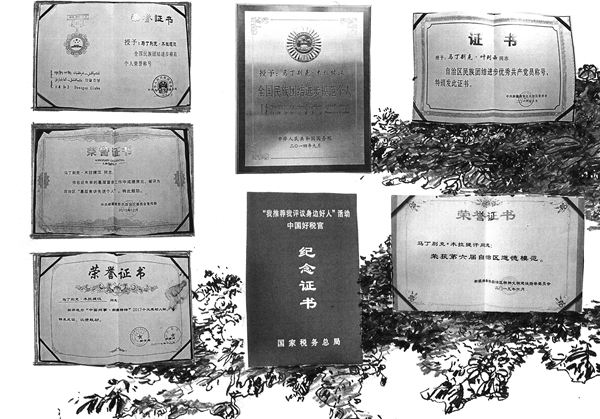

55 马丁别克在民族团结、扶贫帮困和基层宣讲方面的付出,得到了群众的高度赞誉,也受到了上级组织的肯定与认可。2010年马丁别克获得“自治区民族团结进步模范个人”称号,入选“中国好人榜”。

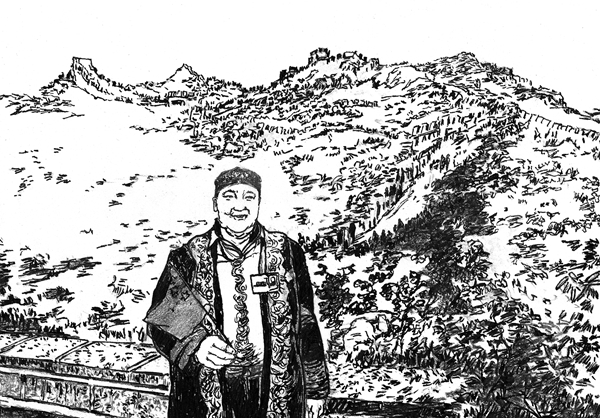

56 2014年9月,马丁别克被授予“全国民族团结进步模范个人”称号,参加了在北京举行的中央民族工作会议暨国务院第六次全国民族团结进步表彰大会,受到习近平总书记等党和国家领导人的亲切接见。

57 “当总书记和我握手时,我激动得连话都说不出来了,我亲身感受到了党和政府对新疆各族群众的亲切关怀。我们要进一步增强五个认同,铸牢中华民族共同体意识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。”

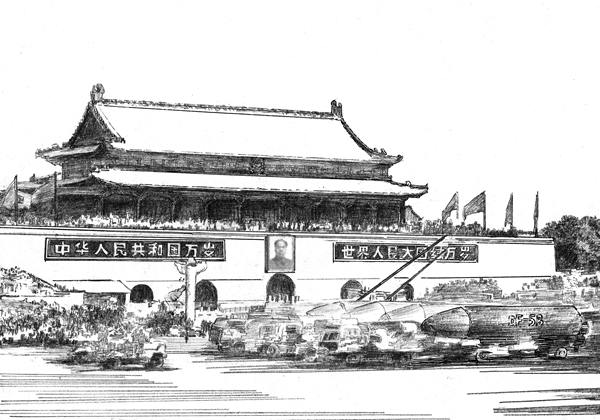

58 2015年9月3日,马丁别克受邀参加了中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念大会,并在天安门前观看了胜利日大阅兵。

59 “有幸现场观看了大阅兵,我更加热爱伟大的祖国、伟大的党,我为自己是一名中国人而感到自豪。今后我要继续把党的声音传到千家万户,引导更多的人感党恩、听党话、跟党走。”马丁别克这样说道。

60 2016年11月,马丁别克被评为全国“基层理论宣讲先进个人”。2017年12月获评“中国网事·新疆榜样2017十大感动人物”。马丁别克还先后荣获了“中国好税官”“自治区道德模范”“自治区民族团结进步优秀共产党员”等荣誉称号。

61 每当提起这些荣誉,马丁别克都十分动情。他说:“我没有做出什么惊天动地的大事,但是党和国家给了我们那么多、那么高的荣誉,我觉得自己做得还不够,还需要更加努力。”

62 马丁别克把爱的精神传递给了下一辈人,女儿美如叶提在武汉学院上学期间被评为“大学生民族团结标兵”,也是所在的财经系第一个加人中国共产党的哈萨克族大学生。美如叶提毕业后加人了爱心协会,接过了父亲的接力棒。

63 “我只是做了一名共产党员应该做的事情,我还要继续努力,当好新时代文明的实践者,把公益事业的正能量传递下去,把我们的家园建设得更加平安美丽幸福。”马丁别克是新时代的榜样,他用爱照亮了别人,也温暖了自己,他仍在践行“文化润疆”使命、弘扬时代新风的路上。